Повреждения тупыми предметами. Основные вопросы, разрешаемые при судебно-медицинской экспертизе повреждений

12. Механические повреждения

Травма вообще и механическая в частности является ведущей причиной насильственной смерти.

В судебно-медицинском отношении повреждение принято определять как нарушение анатомической целости и физиологической функции органов и тканей, возникшее при взаимодействии человеческого организма и факторов внешней среды. Нарушение анатомической целости органов, констатируемое макроскопически и микроскопически, всегда сопровождается нарушением функции органа или ткани. Так как единство структуры и функции присуще только живому организму, речь идет о прижизненных повреждениях.

При воздействии внешних факторов может быть изменена структура органов и тканей мертвого организма, где функция отсутствует. Такие повреждения называются посмертными.

Механические повреждения – это повреждения, возникающие при воздействии на человека какого-либо движущегося предмета, т. е. предмета, обладающего кинетической энергией. По частоте случаев механические повреждения встречаются чаще других повреждений.

Механические повреждения могут быть одиночными и множественными, изолированными и сочетанны-ми. Эти понятия в определенной степени условны, так как в судебной медицине существуют частные классификации механических повреждений.

Одиночное повреждение – одна обособленная травма, чаще возникающая при однократном травматическом воздействии.

Множественное повреждение – совокупность нескольких единичных травм, возникающих при многократном травматическом воздействии.

Изолированные повреждения – травмы в пределах одной части тела (голова, шея, грудная клетка, живот, конечности). Изолированная травма может быть единичной и множественной.

Сочетанные повреждения – травмы нескольких частей тела или органов. Чаще всего сочетанная травма бывает множественной.

В судебной медицине предмет, причиняющий повреждение, рассматривается как орудие травмы. Все орудия по происхождению и назначению делятся на следующие группы:

1) оружие – устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигнала;

2) предметы бытового и производственного назначения – орудия;

3) предметы, не имеющие определенного назначения (камень, палка и т. д.).

Характер механического повреждения в момент его образования зависит от:

1) кинетической энергии, которой обладает повреждающий предмет в момент воздействия на организм;

2) размеров и формы травмирующей поверхности;

3) взаиморасположения и взаимодвижения повреждающего предмета и тела человека.

Из книги Лор-заболевания автора М. В. Дроздова20. Механические повреждения ушной раковины и барабанной перепонки По вызывающему повреждение фактору травмы уха могут быть различны. Наиболее частыми повреждающими факторами являются механические, химические и термические.Механические поврежденияОтгематома–

Из книги Судебная медицина автора Д. Г. Левин12. Механические повреждения Травма вообще и механическая в частности является ведущей причиной насильственной смерти.В судебно-медицинском отношении повреждение принято определять как нарушение анатомической целости и физиологической функции органов и тканей,

автора Из книги Медицинская физика автора Вера Александровна Подколзина Из книги Реабилитация после переломов и травм автора Андрей ИванюкМеханические повреждения Вывихи Вывих – повреждение связочно-капсульного аппарата сустава, сопровождающееся припухлостью, деформацией и нарушением функции конечности. Вывих костей предплечья в локтевом суставе занимает первое место среди вывихов. Сложность

Из книги Онанизм у мужчины и женщины автора Людвиг Яковлевич Якобзон15.3. Механические средства Для борьбы с онанизмом предложен целый ряд механических приёмов и аппаратов, и даже оперативные приёмы. Прежде, чем перейти к описанию их, считаю нужным заранее указать, что от применения большинства этих средств получаются более чем

Из книги Современные хирургические инструменты автора Геннадий Михайлович Семенов13.2. Механические ранорасширители Предназначение этих инструментов:1. Разведение краев раны, образованных малоэластичными мягкими тканями или ребрами.2. Возможность удержания краев раны в заданном фиксированном положении длительное время без привлечения помощи

Из книги Детские болезни. Полный справочник автора Автор неизвестенМЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПереломыОдними из самых частых повреждений в детском возрасте являются переломы, они составляют, по разным данным, от 20 до 25 % среди всех поражений, с которыми пациенты поступают в травматологические пункты. Природой предусмотрены некоторые

Из книги Целебный пар автора Илья МельниковМеханические массажеры Механический массажер-дорожка. К его использованию практически нет противопоказаний, а эффективность применения весьма велика. Занятия с этим массажером полезны вдвойне. Во-первых, от механического воздействия на подкожную клетчатку,

Из книги Целлюлит? Не проблема! автораМеханические массажеры Это очень обширный список вполне доступных по цене и разнообразных по форме приспособлений.Массажеры-дорожки представляют собой нечто наподобие двуручной мочалки с косточками самой разнообразной формы из самых различных материалов. Простой,

Из книги Путеводитель по оздоровительным методикам для женщин автора Валерия Владимировна ИвлеваМеханические массажеры Механический массажер-дорожка. Этот прибор еще недавно был самым популярным, и на рынку только недавно его вытеснили импортные миостимуляторы. Хотя по многим параметрам механические массажеры если не превосходят, то с успехом могут соревноваться

Из книги Мужские болезни. Предупреждение, диагностика и лечение традиционными и нетрадиционными методами автора Елена Львовна ИсаеваМеханические средства контрацепции Многие врачи рекомендуют использовать презерватив при любом сексуальном контакте. Он способен предохранить женщину от нежелательной беременности и обоих партнеров – от половых инфекций. Это свойство барьерного метода контрацепции

Из книги Наука – о глазах: как возвратить зоркость. Рекомендации врача с упражнениями автора Игорь Борисович МедведевМеханические повреждения К механическим повреждениям относятся травмы, которые наносят инородные тела, попадающие в конъюнктивальный мешок и не внедряющиеся в ткани органа зрения. Инородные тела, как правило, оседают под верхним веком – в канавке, которая находится в

Из книги Золотой ус и индийский лук для здоровья и долголетия автора Юлия Николаевна НиколаеваРаны, порезы, ушибы (механические повреждения кожи) Механическое повреждение тканей кожи и ее целостности называют раной. Раны бывают различными и подразделяются на несколько групп: ушибы, рваные раны, резаные, рубленые, колотые и огнестрельные. Самыми болезненными

Из книги Секреты людей, у которых не болят суставы и кости автора Олег Ламыкин Из книги ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДУША. Жизнь в физическом теле и астральном мире автора Ю. М. ИвановСудебно-медицинское учение о повреждениях - это раздел судебной медицины, изучающий закономерности возникновения, изменчивости, исследования и судебно-медицинской оценки повреждений.

Повреждение – это нарушение структуры и функции организма в результате действия внешнего повреждающего фактора.

Повреждающий фактор - это предмет (тупые и острые предметы, огнестрельные снаряды и т.п.) или явление (электричество, высокая и низкая температура, лучистая энергия и т.п.), обладающее способностью причинять повреждения (травмирующим свойством). Повреждающие факторы: физические, химические, биологические. Физические подразделяются на: механические, термические, электрические, барометрические и радиационные; биологические подразделяются на: микробные и антигенные.

Механизм образования повреждений (механизм травмы, механогенез травмы) - это сложный процесс взаимодействий повреждающего фактора и повреждаемой части тела (или организма в целом), происходящий под влиянием условной внешней среды и свойств самого организма и проводящий к возникновению повреждения. Виды: удар (доли секунд), сдавление (более длительное воздействие тупого предмета под прямым углом), скольжение (при действии предмета под острым углом), растяжение, смешанный.

Травматизм – это повторение однородных повреждений у людей, находящихся в сходных условиях труда или быта. Виды травматизма.

- Транспортный травматизм - объединяет повреждения, встречающиеся у людей, работающих или пользующихся транспортными средствами. Различают: наземный (колесный, неколесный), подземный, воздушный (авиационный), водный. Колесный: автомобильный, мотоциклетный, велосипедный, рельсовый (железнодорожный, трамвайный). Неколесный: гусеничный, санный, транспортерный, лифтовый.

- Производственный травматизм - совокупность повреждений, встречающихся у людей в процессе исполнения ими профессиональных обязанностей. Выделяют: промышленный и сельскохозяйственный травматизм.

- Уличный травматизм - объединяет группу повреждений, возникающих у людей на улице. Уличный травматизм объединяет механические повреждения, связанные с падением из положения стоя навзничь, падении различных предметов с высоты, конфликтные ситуации и др.

- Бытовой травматизм - очень разнообразные по своему происхождению повреждения, встречающиеся в бытовых условиях. Повреждения возникающие при проведении домашних работ, ремонте квартир, пользовании неисправными бытовыми приборами, бытовых конфликтах и прочих ситуациях.

- Спортивный травматизм - наблюдается у людей занимающихся спортом во время тренировок или спортивных состязаний.

- Военный травматизм - совокупность повреждений у лиц, находящихся на воинской службе. Различают: военный травматизм мирного времени и военный травматизм военного времени - повреждения во время боевых действий (огнестрельные, взрывные, химические, радиационные, термические и т.п.).

Тупыми предметами в судебно-медицинском понимании следует считать такие предметы, которые не имеют ни острого края, ни острого конца.

Тупые предметы по площади ударной поверхности подразделяют на предметы с преобладающей (широкой) и ограниченной травмирующей поверхностью; плоской или криволинейной (сферической, цилиндрической и т.п.); гладкой или шероховатой; при ударе гранеными предметами повреждения могут причинять грани (плоская поверхность), ребра и углы.

По характеру материала тупые предметы подразделяются на твердые, мягкие и крошащиеся.

От воздействия тупых предметов образуются ссадины, кровоподтеки, раны, вывихи суставов, переломы костей, разрывы и размозжение внутренних органов, размятие и отделение частей тела. По характеру этих повреждений можно судить о механизме травмы. В ряде случаев ссадины, кровоподтеки и раны достаточно четко отображают свойства, травмирующего предмета.

Оружие - это изделия, специально предназначенные для целей нападения и защиты (охотничье ружье, карабин, сабля, кастет, кинжал и др.).

Орудие - изделия, которые применяются в быту или на производстве, имеют какое-либо специальное целевое предназначение, но могут быть использованы для целей нападения или защиты (перочинный нож, столовый нож, опасная бритва, топор, утюг, отвертка, молоток и тому подобные бытовые вещи).

Предмет – это любые другие объекты, которые не несут какого-либо специального бытового или производственного назначения, но могут быть использованы с целью нападения или защиты (палка, осколок кирпича, камень, осколок стекла и другие).

Очевидно, что определение принадлежности того или иного объекта к оружию или орудию не входит в компетенцию судебно-медицинского эксперта, а является прерогативой судебно-следственных органов. В юридической практике известны случаи, когда орудие (например, перочинный нож, шило) признавалось оружием, поскольку ношение его имело своей целью нападение.

Классификация повреждений по виду:

А. Повреждения, связанные с нарушением анатомического строения:

- Ссадина

- Кровоподтек

- Вывих

- Перелом

- Разрыв.

- Размятие

- Расчленение.

Б. Повреждения, связанные с нарушением физиологической функции:

- Сотрясение головного мозга

- Парезы

- Параличи

- Акустическая травма

- Акцелеротравма

- Реактивные психозы

- Другие функциональные расстройства вследствие воздействия внешних факторов.

ССАДИНА - нарушение целости эпидермиса, не проникающее глубже сосочкового слоя кожи. Ссадины формируются при действии предмета тангенциально, то есть под углом к поверхности кожи.

Механизм образования ссадин зависит от того, под каким углом действовал предмет, если он действовал под острым углом, то в точке первичного соприкосновения возникают повреждения от трения, а затем, при проникновении предмета в ткани присоединяется давление, в этом случае след начала будет более поверхностным, чем след окончания. При действии предмета под углом менее прямого, в точке касания предмета возникают повреждения от давления, а затем повреждение от трения. В этом случае след начала будет более глубоким, чем след окончания. В этом случае ссадина будет как правило на фоне кровоподтека.

Классификация ссадин по Солохину-Бедрину:

- по глубине: поверхностные и глубокие,

- по форме: прямолинейные (царапины), волнообразные, веретенообразные, полосчатые, полулунные, овальные, круглые, кольцевидные, прямоугольные, треугольные, трапециевидные, ромбовидные, неопределенной формы.

Судебно-медицинское значение ссадин:

Ссадины всегда формируются непосредственно в месте травматического воздействия (являются показателем насилия и свидетельствует о месте приложений силы). Исследование краев ссадин позволяет определить направление движения травмирующего предмета. В том месте, где предмет впервые соприкасается с кожей край ссадины ровный пологий, иногда волнообразный. Противоположный край обычно подрыт, обрывистый с сохранившимися, приподнятыми отслоенными чешуйками эпидермиса.

Ссадины позволяют определить давность причинения травмы. В процессе регенерации ссадин принято выделять четыре периода (временные интервалы приблизительны, поскольку на регенерацию ссадин, как впрочем и других повреждений, оказывает влияние множество внешних и внутренних факторов - размеры повреждения, локализация, возраст, состояние здоровья, наличие заболеваний, особенности системы обмена, медицинская помощь, возможная повторная травматизация в условиях бытовой или производственной деятельности и другие условия.

до 12 часов - ссадина имеет вид блестящей розовой влажной поверхности (желтоватая или буроватая), слегка западающей по сравнению с окружающей неповрежденной кожей,

12-24 часа - на поверхности ссадины формируется корка из лимфы, а при повреждении поверхностных участков сосочкового слоя с примесью крови.

1-4 суток - корка возвышается (эпителизация от периферии к центру), но еще не отторгается.

4-12 суток – края корки подрытые, затем корка отслаивается от периферии к центру ссадины и полностью отпадает.

2-3 недели (до полугода) – депигментация кожи, поверхность на месте отпавшей корки сначала розовая, но в течении надели эта окраска исчезает, место ссадины перестает отличаться от окружающей кожи.

По наблюдениям В.И. Акопова /1967/ белесоватый след на месте бывшей ссадины можно иногда обнаружить через 30-35 и более дней, а методом стереомикроскопии - до нескольких месяцев.

Локализация: ссадины на голове и шее переходят в последнюю стадия в срок до 12 суток после травмы, 14 - 15 суток необходимо для эпителизации ссадин на передней поверхности тела и до 20 суток - на спине и задней поверхности нижних конечностей.

Ссадины позволяют установить материал, из которого был изготовлен травмирующий предмет (на поверхности ссадин и в подлежащих слоях кожи можно обнаружить микроскопические частицы повреждающего предмета - песчинки, угольная пыль, кусочки дерева, ржавчину и др., при проведении специальных исследований (метод цветных отпечатков) можно выявить участки металлизации и определить металл, из которого был изготовлен травмирующий предмет).

Форма и размеры ссадин несут информацию о форме и размерах предмета (специфические ссадины - полулунной формы , образуются при удавлении руками, когда действуют на кожу свободные края ногтей пальцев рук. По особенностям таких ссадин (направление выпуклой части, количество ссадин на правой и левой поверхностях шеи) можно определить взаимное положение нападавшего и потерпевшего, одной или двумя руками происходило сдавление шеи), специфические ссадины формируются от действия зубов и нередко в особенностях ссадин отражаются индивидуальные особенности строения зубного аппарата, что делает возможным в последующем идентификацию субъекта, причинившего травму, при изнасиловании и попытках к нему типичны ссадины на внутренних поверхностях бедер, ссадины формы параллельных или пересекающихся полос характерны для ударов розгами или кнутом, ссадины у отверстий рта и носа говорят о задушении или попытках к нему, ссадины на пальцах и кистях рук часто указывают на предшествовавшую смерти борьбу и самооборону.

Пергаментные пятна – это посмертные ссадины, представляют собой плотные подсохшие участка кожи желтого или желто-коричневого цвета, если они располагаются вне зоны трупных пятен, отличаются от прижизненных ссадин прежде всего по отсутствию корок (нет признаков заживления), при микроскопировании нет кровоизлияний.

КРОВОПОДТЕК - скопление крови в подкожножировой клетчатке, в полостях тела или между слоями тканей, возникающее в результате разрыва сосудов и внутреннего кровотечения. Принципиально различаются три группы кровоподтеков: собственно кровоподтеки в подкожножировой клетчатке, гематомы (скопление крови в полостях тела или между слоями тканей), петехии (точечные внутрикожные или внутриэпителиальные кровоизлияния, обусловленные разрывами мелких сосудов).

Собственно кровоподтеки формируются при воздействии тупого травмирующего предмета по нормали (перпендикулярно или почти перпендикулярно) к поверхности кожи. В отличии от ссадин кровоподтеки несут меньший объем полезной для судебно-медицинских целей информации.

Классификация по Солохину-Бедрину:

- по происхождению: травматические и патологические,

- по месту образования: местные и отдаленные (симптом очков),

- по времени появления: ранние, поздние, очень поздние,

- по глубине: поверхностные, глубокие, очень глубокие (поднадкостничные),

- по размерам: петехии, экхимозы, большие, гематомы,

- по форме: округлой, овальной, прямоугольной, линейной, прочей.

Механизм образования : удар, сдавление, растяжение тканей тупыми предметами. При давлении рвутся капилляры, при растяжении – более крупные сосуды (кровоподтеки от банок, пятна Минакова, Вишневского, Тардье). На животе и ягодицах как правило кровоподтеки не образуются.

Судебно-медицинское значение :

Локализация кровоподтека не всегда соответствует месту травматического воздействия. В связи с особенностями строения жировой клетчатки на некоторых участках тела кровоподтеки локализуются на удалении от места травмы. Так, при ударе в область надпереносья или спинки носа кровь стекает в жировую клетчатку глазниц, симулируя симптом очков, характерный для переломов основания черепа. Иногда при ударе по задней поверхности верхней трети бедра кровоподтек проявляется через 1 - 2 суток в подколенной ямке, за счет стекания крови по межфасциальным пространствам.

Форма и размеры кровоподтека определяются объемом излившейся крови и особенностями архитектоники жировой клетчатки в месте воздействия. Как правило, кровоподтеки имеют округлую или овальную форму. Только в редких случаях кровоподтек отображает форму травмирующего предмета. При ударах предметами с удлиненной, относительно узкой поверхностью возникают кровоподтеки в виде двух параллельных полос, между которыми имеется интактная неокрашенная кожа. Это явление связано с тем, что удар удлиненным узким предметом (палка, ремень и тому подобное) сопровождается выдавливанием крови из сосудов в месте непосредственного воздействия и разрывами сосудов по краям действующего предмета, где и формируются кровоподтеки.

Кровоподтеки позволяют установить давность происхождения. В первые часы после формирования кровоподтек имеет багрово-красный цвет за счет оксигемоглобина . Затем оксигемоглобин переходит в восстановленный гемоглобин , кровоподтек становится сине-фиолетовым с багровым оттенком. В течение 5 - 6 дней происходит распад форменных элементов крови и последующие превращения гемоглобина в метгемоглобин и вердохромоген , который имеет зеленый цвет. На этом этапе кровоподтек приобретает зеленоватый оттенок. Затем вердохромоген превращается в биливердин и билирубин , имеющий желтый цвет. В конце первой начале второй недели после травмы кровоподтек приобретает желтоватый оттенок. Изменения гемоглобина происходят неравномерно в связи с различной толщиной кровоподтека, поэтому изменение окраски происходит от периферии к центру. Примерно через 7 - 9 суток кровоподтек становится трехцветным: в центральной части - сине-фиолетовый, по периферии - желтый с коричневатым оттенком, а в промежуточной зоне - с выраженным зеленоватым оттенком. Скорость изменения окраски кровоподтека зависит от его размеров, локализации, возраста и многих других причин. Анализируя давность образования кровоподтека по изменению его цвета необходимо учитывать, что на некоторых участках тела кровоподтеки никогда не подвергаются цветению. Кровоподтеки на белочных оболочках глаз, после образования восстановленного гемоглобина и приобретения сине-фиолетовой окраски, дальнейших изменений окраски не претерпевают, только постепенно обесцвечиваются, оставляя после себя участки серо-желтого окрашивания, которые могут сохраняться неопределенно долгое время. Так же не подвергаются цветению кровоподтеки на переходной кайме губ, на передней поверхности шеи, ногтевых ложах.

По гематомам можно определить давность их образования, а так же концентрацию этилового алкоголя в крови в момент образования этих повреждений.

Прижизненные и посмертные кровоподтеки :

- посмертные кровоподтеки (трупные пятна) находятся во всех слоях кожи, прижизненные только в дерме и ПЖК,

- посмертные не цветут,

- посмертные не имеют припухлости и уплотнения тканей,

- прижизненный кровоподтек может бледнеть при надавливании, но не исчезает,

- при крестообразном рассечении в посмертном кровоподтеке нет свертка крови, а сама кровь смывается водой начисто, у прижизненных – не смывается и не поддается механическому удалению.

- микроскопически посмертные не имеют клеточной реакции.

РАНА – это нарушение целости кожных покровов, проникающие на всю толщу кожу глубже сосочкового слоя, сопровождающиеся нередко повреждением подлежащих мягких тканей, сосудисто-нервных пучков, костей скелета и внутренних органов. Совокупность повреждений кожи и подлежащих тканей определяется понятием ранение .

Раны от действия тупых предметов: ушибленные, размозженные, лоскутные, скальпированные, рваные, раны от укуса (т.н. укушенные).

ВЫВИХ -стойкое смещения суставных концов сочленяющихся костей за пределы их физиологической подвижности (нарушение конгруэнтности). В зависимости от степени смещения суставных концов различают полный и неполный (подвывих) вывихи. При неполном вывихе частично сохраняется соприкосновение, но в несоответствующих местах. По происхождению принято выделять травматические, привычные, врожденные и патологические вывихи. Травматический вывих образуется при непрямом травматическом воздействии (внешняя сила прикладывается к периферическому участку конечности) и форсированном насильственном движении в суставе. Привычный вывих является чаще всего результатом неправильного лечения - травматического вправления, несовершенной или недостаточной фиксации после вправления. Врожденный вывих наблюдается у новорожденных и связан с неправильным внутриутробным развитием, формированием неполноценных суставных концов. Патологический вывих представляет собой результат болезненного процесса в полости сустава или суставных концах, например при костно-суставном туберкулезе, остеомиелите и других заболеваниях.

В судебно-медицинском плане вывихи - это повреждения, которые несут мало полезной информации. Мы можем определить место приложения силы (периферический участок конечности), очень ориентировочно судить о силе воздействия. Известно, что в суставах с большой степенью свободы движений, слабо выраженным связочным аппаратом и небольшой массой окружающей мышечной ткани вывихи формируются при относительно небольших воздействиях. Наибольшая силы требуется для образования вывиха тазобедренного сустава. Достаточно легко образуются вывихи межфаланговых суставов кисти.

ПЕРЕЛОМ – это нарушение целости костной или хрящевой ткани, и всегда сопровождаются повреждениями окружающих тканей. По механизму образования выделяют три группы переломов: прямые (локальные) переломы, то есть повреждения, возникающие в месте травматического воздействия. Во-вторых, непрямые (конструкционные) переломы, - формируется на удалении от места воздействия и обусловлены деформацией того или иного участка скелета как единой целой конструкции. В-третьих, локально-конструкционные переломы, то есть переломы, начинающиеся в месте воздействия как прямые или локальные, а затем продолжающиеся как конструкционные (при переломах черепа).

По морфологическим особенностям переломы делятся на одиночные и множественные, продольные и поперечные, косые и винтообразные, сколоченные и вколоченные, вдавленные, дырчатые и террасовидные, оскольчатые и многооскольчатые, полные и неполные. Неполные переломы иногда называют трещинами, они представляют собой нарушение целости кости, захватывающее только часть толщины того или иного участка (изолированная трещина внутренней или наружной костной пластины костей свода черепа). Особый вид переломов наблюдается у детей, когда не завершен процесс окостенения росткового хряща, такие переломы называют эпифизиолиз (соскальзывание эпифизов по линии росткового хряща). Переломы могут быть травматические и патологические (возникают при очень незначительных внешних воздействиях или даже спонтанно при различных болезненных состояниях: остеодистрофия, фиброзная остеодисплазия, метастазы, болезнь Педжета, остеомиелит, туберкулез и др.).

Судебно-медицинское значение - переломы сохраняются и на полностью скелетированном трупе и нередко при экспертизу эксгумированного трупа именно переломы позволяют правильно определить механизм возникновения повреждений, особенности формы и другие групповые признаки травмирующего предмета, выраженность костной мозоли при рентгенологическом исследовании или при вскрытии трупа несет информацию судебно-медицинскому эксперту о возможном сроке, прошедшем после возникновения перелома, морфологические признаки самого перелома (его форма, размеры, состояние краев и другие особенности) дают возможность установить направление действия внешней силы, угол, под которым сила действовала на кость, форму предмета и его размеры, силу и кинетическую энергию, затраченную на формирование перелома.

Признаки сжатия костной ткани:

Линия перелома двойная, реже одинарная; обычно расположена косо, реже поперечно; от основной линии излома отходят дополнительные трещины.

Края излома неровные, зубчатые, зигзагообразные, смятые, с дополнительными трещинами; часто образуются «козырьки» и отслоение чешуек компактного вещества; между собой края излома сопоставляются очень плохо, за счет выкрашивания костного вещества (то есть образовании мельчайших костных фрагментов, которые при исследовании теряются).

Плоскости перелома неровные, крупнозубчатые, ступенеобразные; края перелома обычно скошены под углом 45* к поверхности кости, с внедрением друг в друга и смятием костного вещества.

Костные фрагменты часто имеют профиль треугольника, лежат свободно

Дополнительные трещины отходят от края основной линии перелома.

В случаях неполных переломов деформация компактной пластинки в виде «валикообразного вспучивание»; на вершинах валиков отмечаются поперечные трещины; часто сопровождаются отслоением надкостницы и кровоизлияний в нее.

Признаки растяжения костной ткани:

Линия перелома одинарная, расположена обычно поперечно, косо или спиралевидно.

Края излома более или менее ровные; хорошо сопоставляются, без следов выкрашивания; дополнительных трещин не отмечается.

Плоскости перелома относительно ровные, мелкозубчатые; расположены отвесно по отношению к поверхности кости.

Костные фрагменты отсутствуют.

Дополнительные трещины отсутствуют.

В случаях неполных переломов повреждения отсутствуют или имеются изолированные линейные трещины.

Разрывы – это закрытые механические повреждения мягких тканей или внутренних органов с нарушением их анатомической целости. Различают разрывы подкожной жировой клетчатки, фасций, мышц, сухожилий, сосудов, нервов, полых и паренхиматозных органов. Возникают при достаточно большой силе внешнего воздействия в результате удара или растяжения.

Разрывы подкожно-жировой клетчатки характеризуются образованием обширных гематом и отслойкой кожи, с образованием полости, содержащей свертки крови и размозженную жировую клетчатку. Разрывы фасций у пострадавших определяются по наличию при пальпаторном исследовании в расслабленном состоянии поперечной или косой щели, а при напряжении мышцы - ее выбуханию. Разрывы мышц в области мышечного брюшка или в месте прикрепления сухожилия происходят при резком напряжении или при воздействии костей (переломы или вывихи). Разрывы мышц сопровождаются гематомами, резкими болевыми ощущениями, нарушением функции. У живого человека разрывы мышц диагностируются по наличию пальпаторно определяемого дефекта, который увеличивается при сокращении мышцы. При вскрытии область разрыва имеет неровные, пропитанные кровью края, выражена гематома, определяется перелом кости или вывих. Разрывы сухожилий чаще возникают при перерастяжении сокращенных мышц, реже при прямом травматическом воздействии, и локализуются в местах прикрепления к кости или мышцы. Специфическим признаком разрыва сухожилия является деформация за счет действия мышц антагонистов. Разрывы сосудисто-нервных пучков в результате перерастяжения либо травматического воздействия отломков костей при переломах. Разрывы полых и паренхиматозных органов всегда связаны с действием значительной по величине внешней тупой силы и наблюдаются при транспортных происшествиях, падении с большой высоты. Вместе с тем разрывы внутренних органов могут формироваться и при локальных, но концентрированных воздействиях. Удар кулаком в область печени может привести к ее разрыву. Полые органы более подвержены повреждениям при наличии в них жидкости, чаще происходит разрыв переполненного мочевого пузыря или желудка, растянутого пищевыми массами.

Размятия возникают при действии значительной по величине статической нагрузки или нагрузки близкой к статической, то есть медленно изменяющейся во времени. При размятиях кожные покровы за счет своей эластичности имеют незначительно выраженные видимые повреждения, в то время как внутренние органы, кости скелета, мышцы, жировая клетчатка разрушены. Нередко размятия сопровождаются перемещениями поврежденных органов или их фрагментов из одной полости тела в другую. Подобные повреждения встречаются при транспортных происшествиях (переезд тела колесами тяжелого транспорта), при производственном травматизме (обвалы в шахтах) и в некоторых других случаях.

Расчленение тела или отчленение отдельных частей могут наблюдаться при непосредственном локальном воздействии тупых и острых предметов (переезд колесами железнодорожного транспорта, действие рубящих или пилящих предметов), при фиксации тела (или конечности) и резком растяжении (описаны казуистические случаи травматической ампутации конечности при падении с высоты), а также при взрывной травме и при умышленном расчленении трупа с целью уничтожения следов преступления. Область расчленения имеет специфические признаки, позволяющие определить механизм и орудие травмы. Так, расчленение при переезде колесами железнодорожного состава принципиально отличается от действия рубящих предметов, которое в свою очередь нельзя спутать с действием пилящих или режущих предметов. Иногда характер расчленения позволяет судебно-медицинскому эксперту определить профессиональную принадлежность лица, осуществившего расчленение.

Глава 4

ПОВРЕЖДЕНИЯ ТУПЫМИ ПРЕДМЕТАМИ

Травма тупыми предметами составляет наиболее многочисленную группу механических повреждений, В качестве тупого орудия для нанесения повреждений могут быть использованы самые разнообразные предметы, встречающиеся в быту и на производстве (молоток, утюг, палка, камень и т. п.), а также специально изготовленное для нападения оружие - кастет, наладонник, кистень. Повреждения, причиняемые руками, ногами, зубами и т. д., чаще всего также носят характер тупой травмы.

Большинство повреждений, причиняемых частями движущегося транспорта, повреждения, образующиеся при падении с высоты или в результате сдавления тела, например при обвалах, оставляют на теле человека следы, характерные для действия тупого твердого предмета.

Для тупого орудия характерным является прежде всего наличие тупой ударяющей поверхности (при наличии краев и граней - тупогранная), и действие ее на тело выражается в сдавливании и смещении тканей.

В зависимости от силы, с которой действует тупой предмет, на теле образуются чрезвычайно разнообразные по своему характеру повреждения, начиная от легчайших и кончая самыми тяжкими (ссадины, кровоподтеки, раны, переломы костей, вывихи суставов, разрывы и размозжения, размятия и расчленения). Однако, несмотря на разнообразие тупых предметов и причиняемых ими повреждений, механизм образования этих повреждений можно свести в основном к трем видам: удару и сотрясению, сдавлению и трению.

При ударе в месте соприкосновения тела с тупым твердым предметом возникают разнообразные повреждения, характер которых обусловлен силой удара, размерами и формой ударяющей поверхности орудия, анатомическими особенностями строения тела в области повреждения, состоянием одежды и многими другими факторами.

Удар небольшой силы сопровождается образованием ссадин и кровоподтеков без нарушения целости кожных покровов тела. Сильные удары тупыми твердыми предметами непосредственно в месте приложения силы причиняют раны, переломы костей, разрывы внутренних органов и другие повреждения. Кроме того, они обычно сопровождаются сотрясением тела с образованием множественных кровоизлияний в разных участках его, в том числе и в отдалении от места удара.

Основным механизмом образования повреждений при переезде транспортными средствами, в случаях обвала и придавливания тела тяжелыми предметами является сдавливание тела, которое характеризуется прежде всего размятием мягких тканей и внутренних органов, множественными оскольчатыми переломами костей, а нередко, при переезде колесами рельсового транспорта, разделением тела на части.

При соприкосновении тупого предмета с телом по касательной, а также в случаях волочения тела по земле при транспортной травме основным механизмом образования повреждений является трение. При этом чаще всего образуются сравнительно поверхностные повреждения в виде ссадин и неглубоких ран. Однако иногда в результате волочения и трения могут возникать и глубокие повреждения, захватывающие не только мягкие ткани, но и кости.

Судебномедицинская практика показывает, что описанные выше отдельные виды механизмов возникновения повреждения при действии тупого твердого предмета часто сочетаются друг с другом, что приводит к образованию комбинированных повреждений и создает иногда большие трудности при проведении экспертизы.

Одной из характерных особенностей травмы тупыми предметами является часто обнаруживаемое несоответствие между сравнительно незначительными повреждениями на поверхности тела в виде ссадин и кровоподтеков и обширными разрывами и размозжениями внутренних органов, множественными переломами костей и т.п., устанавливаемыми при вскрытии трупа.

Характеристика отдельных видов повреждений тупыми предметами.

Ссадина

представляет собой поверхностное нарушение целости кожи или слизистых оболочек; при более глубоких повреждениях кожи и слизистых оболочек возникают поверхностные раны. Ссадины образуются в результате удара, трения или сдавле-ния тела тупыми и твердыми предметами, имеющими неровную (шероховатую) поверхность. Целость кожи и слизистых оболочек может быть нарушена также при скольжении по поверхности тела заостренного конца таких предметов, как игла, нож, ноготь и т. п.; образующиеся при этом линейные ссадины принято называть царапинами.

Судебномедицинское значение ссадин и царапин весьма велико. Прежде всего - это объективный показатель факта травмы и места приложения силы. Форма, размеры, направление и место расположения ссадин помогают выяснить механизм травмы - один из основных вопросов, интересующих следствие.

Форма ссадин очень разнообразна и зависит во многом от характера ударяющей поверхности предмета. Иногда форма ссадины отражает форму повреждающего предмета, однако в практике это встречается редко. Исключение составляют весьма характерные ссадины, причиненные ногтями и зубами.

В некоторых случаях при детальном исследовании ссадины (по степени ее выраженности на протяжении и у концов, рельефу поверхности, направлению чешуек слущенного поверхностного слоя кожи и т. д.) представляется возможным установить направление движения повреждающего предмета. Решение этого вопроса облегчается при наличии множественных параллельных линейных ссадин, образующихся нередко при волочении тела. Установление направления движения повреждающего предмета имеет важное значение для восстановления картины происшествия, например при автодорожных происшествиях.

Иногда локализация и форма ссадин настолько типичны, что указывают даже на определенный вид насилия. Так, полулунные ссадины от ногтей на шее, в окружности рта и носа характерны для задушения; наличие подобных ссадин и кровоподтеков на внутренней поверхности бедер и вблизи половых органов у женщин свидетельствует о возможном изнасиловании или попытке к нему.

Осаднение может образоваться и после смерти в результате действия тупых твердых предметов. Оно обычдо имеет вид однородных плотных желто-коричневых пятен, несколько западающих по отношению к уровню окружающей кожи. По виду и на ощупь эти пятна напоминают пергамент и поэтому получили название «пергаментных пятен».

Доказательством прижизненного происхождения ссадины служат обнаружение в подкожной клетчатке кровоподтека, а также признаки ее заживления, в частности наличие корочки, приподнимающейся над уровнем кожи. Однако эти признаки бывают выражены лишь в тех случаях, когда с момента повреждения до наступления смерти прошло несколько часов. Отличить же ссадины, причиненные непосредственно перед смертью или вскоре после нее, трудно, а иногда и невозможно.

Последовательные изменения, происходящие в прижизненной ссадине в процессе ее заживления, позволяют судить о давности нанесения повреждения. Свежая ссадина имеет влажную поверхность, затем она подсыхает и образуется корочка (через 12 - 24 часа). Под образовавшейся корочкой идет процесс заживления ссадины. Постепенно, начиная с краев, корочка отслаивается и спустя 7 - 12 суток после травмы отпадает. По заживлении на месте ссадины образуется гладкое розоватое пятно, которое через 10 - 15 дней становится незаметным.

Кровоподтек,

представляет собой скопление под кожей некоторого количества крови, излившейся в результате разрыва мелких кровеносных сосудов. Просвечивая через кожу, он изменяет ее окраску, придает коже сине-багровый цвет и поэтому в быту называется синяком.

Степень выраженности кровоподтека зависит прежде всего от количества излившейся крови, глубины его расположения и локализации повреждения. В местах, где имеется много рыхлой жировой клетчатки, например в области век, молочных желез, половых органов, кровоподтеки возникают при сравнительно легких ударах, достигают нередко значительных размеров и сопровождаются сильной припухлостью.

Иногда при тяжелой травме наблюдаются размоз-жения и расслоения мягких тканей с образованием полостей, заполненных кровью. Такие большие скопления крови в полостях или в межтканевых прослойках называют гематомой,

Судебномедицинское значение кровоподтеков и гематом в основном такое же, как и ссадин. Прежде всего они являются объективными показателями механического воздействия и указывают на место приложения силы.

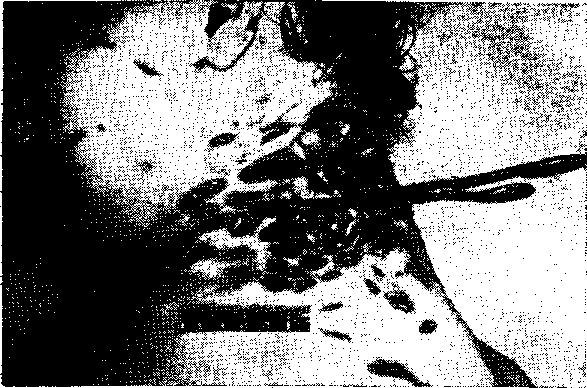

Форма кровоподтека - неправильно-округлая или овальная. Лишь в некоторых случаях она может указывать на предмет, которым наносились повреждения. Так, весьма характерные кровоподтеки образуются при ударах пряжкой ремня, цепью, палкой, петлей веревки и т. п. (рис. 2).

Небольшие округлые или овальные кровоподтеки образуются при сдавленны мягких тканей пальцами рук. Локализация подобных кровоподтеков в определенных местах, например на боковых поверхностях шеи, на внутренних поверхностях бедер или в области половых органов женщины, позволяет судить иногда о характере имевшего места насилия.

Определенное значение придается кровоподтекам при решении вопроса о давности нанесения повреждения. В первые дни после травмы кровоподтек обычно имеет сине-красноватый или багрово-синий цвет, который постепенно изменяется: по периферии кровоподтек начинает приобретать зеленоватый цвет, через 6 - 9 дней после травмы он становится желтым, а спустя 12 - 14 дней исчезает совсем. Эти изменения в окраске связаны с превращением в кровоподтеке красящего вещества крови - гемоглобина.

Рис. 2

. Кровоподтеки от ударов петлей ремня

Подавляющее большинство травм, нанесенных тупыми предметами, сопровождается образованием кровоподтеков. Поэтому они служат важным показателем прижизненности повреждений. Однако следует иметь в виду, что повреждения, причиненные вскоре после наступления смерти (через 10 - 30 мин.), могут сопровождаться также образованием кровоподтеков, внешне сходных с прижизненными. Поэтому в ряде случаев очень трудно решить вопрос о прижизненном или посмертном происхождении повреждений.

И наконец, следует иметь в виду, что иногда за кровоподтеки ошибочно могут быть приняты трупные пятна (см. гл. 25), которые внешне иногда бывают на них очень похожи.

Рана представляет собой повреждение, сопровождающееся нарушением целости всей толщи кожи или слизистой оболочки, а нередко и подлежащих мягких тканей. Если рана проникает в какую-нибудь полость тела (черепную, грудную или брюшную), ее называют проникающей раной.

В зависимости от механизма образования раны, причиненные тупыми твердыми предметами, можно подразделить на два основных вида: ушибленные и рваные. Ушибленные раны образуются в результате сдавливания, растягивания кожи и нарушения ее целости. Чаще всего они возникают в тех частях тела, где близко под кожей располагаются кости, например на голове, передней поверхности голени, коленном суставе и т. п.

Величина и форма ушибленных ран очень разнообразны и зависят прежде всего от размеров и формы ударяющей поверхности предмета и особенностей строения тела в области повреждения. При ударах тупыми предметами с более или менее широкой плоской поверхностью образуются ушибленные раны дугообразной, звездчатой, зигзагообразной или неопределенной формы. При ударах тупыми твердыми предметами с цилиндрической ударяющей поверхностью (полено, труба и т. п.) наблюдаются ушибленные раны неправильной формы с осад-нением кожи по краям и размозжением мягких тканей в центре.

Иногда тупогранными предметами, такими, как молоток, обух топора, утюг, причиняют ушибленные раны, отражающие некоторые особенности ударяющей части предмета. Так, от удара четырехугольным молотком нередко образуется рана П-образной формы, при ударе круглым молотком - дугообразная ра-на и т. д.

Рис. 3. Ушибленные раны

Раны от тупых пред-метов имеют характер-ные края, углы и раневую поверхность (дно). Края их неровные, осаднены, пропитаны кровью, размозжены и часто отслоены отподлежащих тканей (рис. 3); дно неровное, кровоподтечное; в глубине раны, особенно в ее углах, между краями

повреждения, обнаруживаются тонкие нитевидные перемычки неразорвавшихся тканей. Раны, причиненные тупыми предметами, обычно мало кровоточат.

Описанные признаки дают возможность распознавать ушибленные раны при внимательном их исследовании без особых затруднений. Исключение составляют ушибленные раны линейной формы с относительно ровными краями и заостренными углами. По внешнему виду они очень сходны с резаными или рублеными ранами. Во избежание ошибки необходимо тщательно исследовать дно и края на предмет обнаружения соеди-нительнотканных перемычек, которые всегда имеют место в ушибленных ранах и не наблюдаются при резаных и колото-резаных повреждениях.

Ушибленные раны имеют важное судебномедицин-ское и криминалистическое значение. Они позволяют установить факт применения тупого орудия, часто дают возможность судить об особенностях повреждающего предмета (наличие граней, углов и т. п.), а месторасположение их, количество и тяжесть нередко позволяют определить характер насилия.

Иногда в глубине и по краям раны можно обнаружить частицы предмета, причинившего травму (щепки, осколки стекла, кирпича), что может помочь при идентификации орудия преступления.

Если твердый тупой предмет действует под острым углом к поверхности тела, то в результате натягивания и разрыва кожи образуются рваные раны. Они имеют много общих признаков с ушибленными, но размозже-ние и кровоподтечность краев, а также осаднение окружающей кожи выражены слабо либо вообще отсут-ствуют. В судебномедицинской практике нередко ветре-чаются ушибленно-рваные раны, в которых наблюдаются признаки тех и других ран.

Разновидностью рвано-ушибленных ран являются укушенные раны, причиняемые зубами животных и человека. Следы от укуса зубами человека могут иногда служить предметом медико-криминалистической экспертизы с целью идентификации лица, причинившего повреждение.

Рваные раны образуются также в результате разрыва мягких тканей и кожи в направлении изнутри кнаружи обломками сломанных костей. В отличие от ушибленных такие раны не имеют осаднения кожи и размозже-ния краев.

В судебномедицинской практике нередко приходится решать вопрос о давности причинения раны. Делается это на основании изучения признаков заживления. При этом следует иметь в виду, что сроки заживления ушибленных и рваных ран во многом зависят от размеров, места расположения, инфицирования, способа лечения и других факторов. Поэтому к оценке давности нанесения ран, причиненных тупыми предметами, необходимо подходить осторожно. Если рана зажила и на ее месте образовался рубец, определить давность причинения травмы чрезвычайно трудно.

Перелом кости часто возникает б результате воздействия тупых твердых предметов. В длинных трубчатых костях верхних и нижних конечностей наблюдаются поперечные, косые, оскольчатые и спиралевидные переломы.

Переломы костей, сопровождающиеся нарушением целости кожных покровов, называются открытыми, а без нарушения - закрытыми. По механизму происхождения различают прямые переломы, образующиеся в месте приложения силы, и непрямые, или косвенные, возникающие на расстоянии от места удара.

По характеру переломов иногда можно судить о механизме травмы, направлении удара и положении потерпевшего в момент нанесения повреждения.

В судебной медицине наибольшее значение имеют повреждения костей черепа: трещины, расхождения швов и переломы - вдавленные, дырчатые и оскольчатые. Трещины костей черепа бывают сквозными (проникающими через всю толщу кости) и несквозными. Они образуются в результате прогибания костей черепа в области сильного удара. Трещины часто разветвляются под острым углом, причем вершина его, как правило, обращена к месту приложения силы. Наибольшее зияние трещин наблюдается вблизи места удара, а их направление обычно совпадает с направлением повреждающей силы. Расхождение швов между костями черепа по механизму образования сходно с происхождением трещин и часто сочетается с ними.

В результате ударов по голове тупыми твердыми предметами с небольшой поверхностью, например молотком, на костях черепа образуются так называемые дырчатые переломы, отражающие в той или иной степени форму и размеры ударяющей поверхности, причем по форме и размерам они иногда точно соответствуют ударяющей поверхности орудия, причинившего травму, что имеет важное значение для идентификации.

При ударах тупыми твердыми предметами с ограниченной цилиндрической или тупогранной поверхностью (ломик, кирпич и т. п.). на костях черепа образуются вдавленные переломы, состоящие из нескольких соединенных между собой обломков, вдающихся в полость черепа и травмирующих головной мозг (рис. 4).

В результате удара массивными тяжелыми предметами, например, при транспортной травме, падении с высоты образуются оскольчатые переломы костей свода и основания черепа. Направление основных линий переломов, как правило, совпадает с направлением внешнего воздействия. Оскольчатые переломы могут возникать также в результате множественных ударов по голове сравнительно небольшим тупым предметом; при этом характерно наличие множественных ушибленных ран на мягких тканях головы.

Рис. 4.

Вдавленный перелом черепа от удара камнем

Сильный удар предметом с широкой ударяющей поверхностью вызывает образование многооскольчатого перелома в результате растрескивания черепа (рис. 5). Крайняя степень сжатия черепа, например, колесом автомобиля характеризуется сплющиванием головы и раз-мозжением головного мозга. Такая травма в большинстве случаев заканчивается смертью уже на месте происшествия.

В результате действия на тело человека тупой силы возникают также растяжения и вывихи суставов. В су-дебномедицинской практике эти повреждения встречаются реже, чем переломы костей, и обычно сочетаются с ними. По вывихам иногда можно судить о механизме травмы и силе внешнего воздействия.

Повреждения внутренних органов от действия тупых предметов бывают в виде кровоизлияний, отрывов, разрывов и размозжений. Характер этих повреждений имеет также определенное значение для установления механизма травмы.

Кровоизлияния образуются как от ударов, так и от сотрясений и обычно сочетаются с разрывами и размозжениями. При сильных ударах и сотрясениях, нэп-» ример, при транспортной травме, падениях с высоты, обвалах и сдавлениях тела тяжелыми предметами наблюдаются отрывы и разрывы внутренних органов. Однако следует иметь в виду, что разрывы могут возникать и от ударов сравнительно небольшими предметами, например палкой, камнем, а также кулаком, обутой ногой. Рис. 5. Многооскольчатьй пе релом

Рис. 5. Многооскольчатьй пе релом

Характер повреждений зависит не только от силы удара, сдавления или сотрясения, но и от анатомического строения самого органа. Чаще всего разрываются печень, селезенка, реже - легкие, желудок, кишечник, мочевой пузырь.

Сдавление тела с очень большой силой, например, при переезде колесами транспорта или сдавлении между вагонами, при падении на тело тяжелых предметов сопровождается размозжением и размятием отдельных ор- ганов и даже всего тела.

При размозжений наблюдается полное разрушение органа, а в результате размятая наряду с размозжением тканей и органов возникают также переломы и раздробления костей.

Полное или неполное разделение тела на отдельные части происходит при действии с большой силой тупого твердого предмета, имеющего ограниченную поверхность, например при переезде колесом рельсового транспорта.

Удар тупым предметом по голове или удар головой о тупой предмет при падении может вызвать сотрясение головного мозга. При этом в области удара иногда и не наблюдается заметных следов повреждения.

Сотрясение головного мозга сопровождается потерей сознания продолжительностью от нескольких минут до нескольких часов -и даже суток (в зависимости от тяжести травмы). При тяжелых формах сотрясения довольно быстро может наступить смерть вследствие нарушения функции центральной нервной системы. При этом на вскрытии трупа заметных анатомических повреждений в головном мозгу не обнаруживается.

Удары по голове нередко сопровождаются разрывами кровеносных сосудов с кровоизлияниями под оболочки головного мозга. Кровь, вытекающая из разорванного сосуда, накапливается в полости черепа, вызывает сдав-ление головного мозга и нарушение его функций, что может привести к смерти. Удары по голове тупым твердым предметом вызывают иногда ушиб головного мозга с кровоизлиянием в вещество; при этом следует иметь в виду, что ушиб мозга часто располагается не в месте удара по голове, а на противоположной стороне, в области так называемого противоудара.

При наличии на трупе множественных повреждений тупыми предметами решить вопрос о том, причинены ли они одним или несколькими предметами, трудно, так как, с одной стороны, разные тупые предметы вызывают нередко сходные повреждения, а с другой - следы действия одного и того же предмета могут иметь различный вид. Лишь резкая разница в характере самих повреждении позволяет судить о нанесении их не одним, а несколькими тупыми предметами.

Основными задачами судебномедицинской экспертизы при повреждениях тупыми предметами является установление признаков, по которым можно судить о характере повреждающего предмета, его форме, размерах и индивидуальных качествах, о направлении удара, последовательности нанесения повреждений (при наличии на теле нескольких повреждений), о нанесении повреждений одним или несколькими орудиями, о позе пострадавшего во время нанесения травмы, о взаимном расположении потерпевшего и нападавшего и т. д. Помимо этого, во всех случаях решается вопрос о степени тяжести телесных повреждений у живого человека и о причине смерти у умершего.

Повреждения от ударов при падении с высоты

сопровождаются образованием характерных повреждений, позволяющих исключить другие виды механической травмы. Типичным является преобладание внутренних повреждений над наружными. На коже, в местах соприкосновения тела с ударяющей поверхностью, образуются лишь небольшие ссадины, кровоподтеки, иногда рвано-ушибленные раны. При внутреннем же исследовании, как правило, обнаруживают глубокие массивные кровоизлияния, разрывы, а иногда и отрывы внутренних органов, осколь-чатые переломы многих костей (ребер, черепа, конечностей и др.).

Падение на ноги вызывает симметричные переломы пяточных костей, так называемые вколоченные переломы голеней, бедер, переломы основания черепа, при которых шейный отдел позвоночника вклинивается в полость черепа и голова оказывается как бы насаженной на позвоночный столб. Падение на ягодицы сопровождается переломами позвоночника, а падение на голову - много-оскольчатыми переломами черепа, повреждениями головного мозга и переломами шейного отдела позвоночника.

Падение с высоты - обычно несчастный случай, реже - самоубийство; убийство путем сбрасывания с высоты встречается редко. Судебномедицинских признаков, позволяющих судить о роде смерти при падении с высоты, по существу не имеется, и эксперт на основании исследования трупа нередко не может определить род насильственной смерти. Однако он может обнаружить на трупе другие виды повреждений (ножевые, огнестрельные ранения, следы на шее от давления пальцами и др.), позволяющие предположить, что с высоты был сброшен труп убитого ранее человека. При этом на трупе обнаруживаются как прижизненные повреждения, приведшие к смерти, так и посмертные, образовавшиеся в результате сбрасывания трупа с высоты.

При падении с небольшой высоты, например с высоты собственного роста, также иногда наблюдаются переломы верхних и нижних конечностей, ребер, сотрясения и ушибы головного мозга, трещины и переломы черепа. Последние чаще располагаются в затылочной или височных областях, где в мягких тканях соответственно месту удара, как правило, имеются кровоподтеки, ссадины и ушибленные раны.

Причинами спортивной травмы чаще всего являются неправильная организация спортивных занятий, игнорирование защитных средств и мер предупреждения травматизма, несоблюдение правил «страховки» спортсмена, преждевременный допуск к занятиям после перенесенной болезни, а иногда и сознательное применение спортсменами запрещенных приемов.

Объектом судебномедицинской экспертизы спортивная травма становится обычно в случаях причинения смертельных повреждений. Среди них чаще всего встречаются переломы шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга (при прыжках головой в воду, при падении с гимнастических снарядов), реже - тяжелая травма головы с переломами костей черепа и кровоизлияниями под мозговые оболочки (при борьбе, боксе, падениях) и еще реже - повреждения органов грудной клетки и живота.

При расследовании спортивных травм, кроме судебного медика, в качестве экспертов следует привлекать физкультурных врачей, квалифицированных спортсменов, инструкторов и тренеров и тщательно изучать обстоятельства травмы. Строгое соблюдение спортивных правил и требований медицинского контроля - лучшее средство дая предупреждения спортивного травматизма.

Глава 5

ПОВРЕЖДЕНИЯ ОСТРЫМИ ПРЕДМЕТАМИ

К острым орудиям относят различные твердые предметы, имеющие острую повреждающую поверхность и (или) заостренный конец.

В зависимости от их формы, характера острой поверхности и заостренного конца, способа причинения ими повреждений все острые орудия подразделяют на режущие, колюще-режущие, колющие и рубящие. Соответственно различают резаные, колото-резаные, колотые и рубленые раны.

Помимо повреждений острыми орудиями иногда встречаются ранения, причиняемые пилящими (пила) и долбящими (долото, стамеска) предметами.

Учитывая возможности судебномедицинской экспертизы при исследовании повреждений от острых орудий, следователь может ставить такие вопросы: каким и одним или несколькими орудиями причинены ранения; одновременно ли причинены все повреждения, если нет, то какова их последовательность; какое повреждение явилось непосредственной причиной смерти; в каком направлении наносились повреждения, каково возможное взаиморасположение потерпевшего и нападавшего; какова примерная форма клинка орудия (обоюдо-или односто-роннеострый), его длина и ширина; причинены ли повреждения орудием, представленным на экспертизу; характерны они для самоубийства или могли быть причинены только посторонним лицом и т. д.

Повреждения режущими орудиями. К режущим орудиям относятся ножи и бритвы, осколки стекол и т. п. Они характеризуются наличием острого режущего края - лезвия, которое при давлении и передвижении по поверхности тела разрезает мягкие ткани и проникает в их толщу. При этом возникают резаные раны, которые чаще всего располагаются на открытых частях тела: шее, лице, предплечьях и кистях рук. Раны обычно имеют прямолинейное направление, реже встречаются линей-ко-дугообразные, лоскутные и щелевидные. Вследствие эластичности кожи и сократимости мышц края ран расходятся, раны зияют и приобретают удлиненно - веретенообразную или полулунную форму (рис. 6).

Для резаных ран ти- , пично преобладание длины над глубиной; при этом глубина, как правило, ограничивается мягкими тканями. Важнейшими признаками резаных ран являются ровные гладкие края и острые утлы. Характерным является обильное наружное кровотечение из перерезанных сосудов. Образующиеся при этом потеки крови на одежде и теле позволяют судить о положении тела в момент нанесения повреждений

Иногда у одного из углов резаной раны на коже можно видеть поверхностный линейный надрез, который образовался в результате движения орудия при извлечении его из раны. Такие надрезы могут помочь судебномеди-цкнскому эксперту при решении вопроса о направлении движения орудия в момент нанесения раны

В некоторых случаях по краям и в углах основной глубокой раны на коже обнаруживаются допочнитечь-ные поверхностные надрезы в виде насечек, которые свидетельствуют о том, что повреждение было причинено в результате нескольких движений режущего орудия Наличие таких дополнительных надрезов кожи в углах и по краям раны, расположенной, например, на передней поверхности шеи, весьма характерно для самоубийства (рис.7).

Рис. 6. Множественные резаные раны. Убийство

Рис. 7. Резаная рана.

Множественные надрезы

в углах

С целью самоубийства иногда наносятся глубокие резаные раны с повреждением сосудов на передней поверхности нижней трети предплечий. Раны в этой области обычно бывают множественными, разной глубины и располагаются в поперечном направлении, часто параллельно друг другу.

На дне глубоких резаных ран иногда при внимательном осмотре можно обнаружить следы дополнительных разрезов на хрящах, стенках артерий, надкостнице и других плотных тканях.

Повреждения костей режущими предметами встречаются редко и, как правило, представляют собой ограниченные поверхностные линейные надрезы (насечки) кости.

При исследовании трупа с резаными ранами одной из основных задач является установление вида ранящего орудия, а если возможно, то и определение его индивидуальных признаков. Эти судебномедицинские данные иногда позволяют исключить применение того или иного орудия.

На дороге, в луже крови был обнаружен труп rp-на С. На щеке и шее справа имелись две зияющие резаные раны, Возле трупа были разбросаны осколки бутылки из зеленого стекла, среди них - один крупный, с горлышком бутылки.

Следствием было установлено, что во время драки пострадавшего ударили бутылкой по голове, после чего якобы гр-н Б. два раза ударил его ножом в область щеки и шеи. Однако гр-н Б. свою причастность к убийству категорически отрицал. При исследовании трупа в морге было установлено, что резаная рана на шее проникает в глубь мягких тканей на 4 см и повреждает на своем пути крупные артерии, кровотечение из которых и явилось причиной смерти.

Через некоторое время недалеко от места происшествия обнаружили финский нож. В связи с этим назначили повторную экспертизу с эксгумацией трупа. Экспертная комиссия пришла к заключению, что смертельные ранения могли быть нанесены представленным на экспертизу ножом, но не горлышком разбитой бутылки.

Суд признал гр-на П. виновным в нанесении удара по голове бутылкой с причинением легких телесных повреждений, а гр-на Б - виновным в нанесении смертельных ножевых ранений щеки и шеи При повторной судебномедицинской экспертизе в Научно-исследовательском институте судебной медицины Министерства здравоохранения СССР в мягких тканях, в глубине раневых каналов щеки и шеи были обнаружены мнкроосколки стекла. Специальным исследованием (спектральным, люминесцентным) установлена однородность их химического состава с осколками бутылки из зеленого стекла обнаруженными на месте происшествия. Эти новые данные с учетом характера ран на щеке и шее позволили заключить, что смертельные резаные раны могли быть причинены осколками бутылки разбившейся при ударе по голове. Настоящее заключение опровергло версию о виновности гр-на Б. в убийстве и послужило основанием для его оправдания.

Повреждения колюще-режущими орудиями.

К этой группе относят повреждения, причиняемые орудиями, имеющими свойства колющих и режущих предметов. В судебномедицинской практике они встречаются чаще, чем повреждения, причиняемые другими видами острых орудий (режущими, колющими, рубящими и др.).

К колюще-режущим орудиям относят ножи с заостренными клинками, кортики, кинжалы. Различают орудия с обоюдоострым (заточенным с двух сторон) клинком - кинжалы, кортики и с одностороннеострым клинком, у которых имеется одно заточенное лезвие и затупленный край - обушек (разнообразные ножи, финки, ножницы).

Причиняемые этими орудиями колото-резаные раны имеют линейно-щелевидную или (при расхождении краев) веретенообразноовальную форму. Края колото-резаной раны ровные. Углы в зависимости от свойств обушка и лезвия бывают разного характера. Если рана причиняется ножом с односторонней заточкой лезвия и толстым обушком, то один конец ее, соответствующий обушку будет иметь закругленную или даже П-образную форму, а другой - вид острого угла; вся рана в таких случаях приобретает клиновидную форму (рис. 8).

При ранении обоюдоострым оружием колото-резаная рана имеет острые углы и ровные края и иногда сходна с резаной. Отличительным признаком колото-резаной раны от резаной в таких случаях служит значительное преобладание глубины колото-резаной раны над ее

линейными размерами на коже; это является одним из характерных признаков колото-резаных ран. Проникая в глубь тканей, клинок оружия образует в них так называемый раневой канал.

Рис. 8. Множественные колото-резаные и колотые раны, причиненные ножницами

Размеры колото-резаной раны на коже обычно больше ширины вошедшей в ткани части клинка, так как одновременно с прокалыванием и внедрением вглубь за счет движения оружия в сторону лезвия, особенно в момент извлечения из раны, происходит режущее действие. В связи с этим по размерам раны судить о ширине клинка трудно, и судебномедицинский эксперт обычно вынужден ограничиваться указанием, что ширина клинка не более длины кожной раны. Лишь при перпендикулярном введении клинка в тело длина кожной раны примерно соответствует ширине клинка.

Вокруг раны на коже, как правило, не наблюдается ни кровоизлияний, ни осаднений. Только когда оружие (нож, стилет, кортик) погружается в тело до рукоятки, последняя образует вокруг отверстия на коже осаднение или отпечаток, а в начальной части раневого канала - кровоизлияние вследствие ушиба и сдавления тканей. По такому отпечатку рукоятки или ограничителя на коже возможно утверждать, что клинок оружия вошел в тело на всю свою длину.

В тех случаях, когда клинок при извлечении из раны поворачивается вокруг своей оси или когда пострадавший в момент ранения совершает движения, образуется дополнительный разрез под углом к основной ране, отходящий или от угла ее или от одного из краев возле угла. Иногда конец раны приобретает форму ласточкиного хвоста (рис. 9).

Длина раневого канала зависит от длины клинка и глубины его проникновения в ткани. Однако судить по глубине раневого канала о длине

клинка не всегда возможно, так как он может быть введен в тело не на всю свою длину. Поэтому судебномедицинский эксперт при наличии ранения малоподатливых на сжатие областей тела человека (например, головы, грудной клетки, спины) может лишь высказать предположение, что длина клинка оружия была не менее глубины раневого канала. Если же повреждение расположено в области живота, то по глубине раневого канала судить о длине клинка оружия вообще не представляется возможным, так как раневой канал в таких случаях может быть значительно больше длины клинка за счет вдавления рукояткой легко поддающихся сжатию мягких тканей передней брюшной стенки.

Проникая в глубь тела, колюще-режущие орудия нередко повреждают плоские кости - череп, грудину, ребра и др. и образуют на них ранения, которые по форме и размерам соответствуют поперечному сечению клинка. Это имеет важное медико-криминалистическое значение для определения вида орудия,

Рис. 9. Колото-резаные раны на кисти при борьбе и самозащите

Иногда при повреждениях костей в толще их может остаться обломившийся конец лезвия колюще-режущего орудия. В таких случаях возможно провести трасологические исследования с целью идентификации орудия путем установления целого по частям.

Для определения ранящего предмета наряду с другими экспертными данными можно использовать также специальные исследования соскобов и смывов с поверхности использованного орудия. В них нередко удается обнаружить мельчайшие частицы раненых органов, например клетки печени, почек, легких. Для решения вопроса о форме и размерах острого орудия важное значение имеет также исследование характера повреждений на одежде (см. гл. 36).

К колющим орудиям относят предметы, имеющие удлиненную форму и заостренный конец (шило, игла, гвоздь, четырехгранный штык, зубья вил и т. д.).

Колющее орудие внедряется в глубь тела путем расслаивания и раздвигания тканей. При этом, как правило, образуется маленькое входное отверстие, длинный раневой канал и в редких случаях выходное отверстие, которое по размерам обычно меньше входного.

Очертания входного отверстия зависят прежде всего от формы орудия и его поперечного сечения. Так, конические или цилиндрические предметы, имеющие круглое или овальное сечение, причиняют щелевидную колотую рану, которая вследствие зияния может принимать форму овала. В результате ранения колющими орудиями, имеющими грани, например штыком, образуются звездчатые входные раны с числом лучей, соответствующим количеству граней. Вместе с тем колющие предметы с многочисленными неглубокими гранями образуют раны щелевидной или овальной формы с мелкими, едва заметными надрывами кожи по краям, причиненными гранями.

Поперечник колотых ран за счет сократимости кожи, как правило, оказывается меньше размеров поперечного сечения орудия.

При ранении очень узкими длинными предметами, например шилом, спицей, на коже возникают маленькие точечные ранки, которые при беглом осмотре можно и не заметить. Вместе с тем они могут служить началом колотой раны, глубоко проникающей в ткани и повреждающей на своем пути сердце, крупные сосуды и другие жизненно важные органы.

Ранение плоских костей (черепа, грудины, лопаток, таза) колющими предметами сопровождается образованием отверстий, по форме сходных с поперечным сечением ранящего орудия. При этом на кости иногда возникают повреждения округлой формы, похожие на огнестрельные, что может привести к экспертной ошибке. В подобных случаях необходимо тщательно исследовать входное отверстие и раневой канал. Отсутствие дефекта ткани, поясков обтирания и осаднения, а также других признаков входной огнестрельной раны (см. далее) позволяет правильно установить характер повреждения.

Расположение колотых и колото-резаных ран на теле очень разнообразно. Чаще всего в случаях убийства они находятся на спине, груди, шее и животе. При самоубийствах колото-резаные раны обычно располагаются в области сердца и бывают множественными; большинство из них поверхностные и лишь отдельные глубокие раны вызывают повреждение какого-либо жизненно важного органа. Смерть при колотых и колото-резаных ранах наступает чаще всего от обильного кровотечения из поврежденных крупных сосудов, сердца и других внутренних органов.

Повреждения рубящими орудиями. Рубящими орудиями являются относительно тяжелые предметы с острым лезвием, например топор, сабля, действие которых на тело осуществляется путем нанесения ударов. Образующиеся в результате таких ударов рубленые раны имеют линейную форму, ровные края и острые утлы.

На мягких тканях эти раны внешне очень напоминают резаные, но отличаются от них большой глубиной и массивностью причиненных повреждений. Для рубленых ран в отличие от резаных характерно повреждение костей.

При нанесении удара пяткой или носком топора углы рубленой раны на коже будут неодинаковыми: со стороны лезвия угол будет острым, а со стороны пятки или носка - несколько закругленным и может иметь дополнительный надрыв, а сама рана часто приобретает удлиненно-клиновидную форму.

Если лезвие рубящего предмета недостаточно острое, а сам он имеет широкое клиновидное основание (например, колун), то края раны могут быть осаднены, а иногда даже иметь небольшие кровоизлияния. Такие раны напоминают ушибленные, нередко возникающие на голове при ударах ребром тупогранного предмета.

Повреждения костей рубящими предметами с острым лезвием весьма характерны. Нередко они повторяют форму поперечного сечения внедрившегося орудия (особенно на плоских костях). В месте разруба на кости образуется ровная площадка-шлиф, на которой иногда путем трасологических исследований удается выявить отдельные частные признаки рубящего орудия: неровности, зазубрины и другие особенности, которые могут быть использованы для целей идентификации.

В судебномедицинской практике чаще всего встречаются рубленые повреждения черепа. В зависимости от силы удара на костях образуются линейные надрубы или линейно-щелевидные разрубы, нередко проникающие в полость черепа. При ударах пяткой или носком топора часто возникают клиновидно-дырчатые переломы, проникающие в черепную полость. Следует обращать внимание на дополнительные трещины костей черепа, отходящие от углов или краев рубленой раны, так как направление их может указывать на направление удара.

Помимо надрубов и разрубов при многочисленных ударах рубящим предметом на костях образуются множественные трещины и оскольчатые переломы, особенно при затупленном лезвии. Внешне их трудно отличить от повреждений, наносимых гранью тупого предмета.

Рубленые раны чаще всего располагаются на голове, иногда на задней поверхности шеи и, как правило, наносятся посторонней рукой. Самоубийства путем причинения рубленых повреждений крайне редки. Известны случаи самоубийства путем нанесения рубленых ран головы. При этом наблюдаются множественные параллельные друг другу неглубокие повреждения, расположенные в лобной и теменных областях головы, проникающие в общей массе в полость черепа.

Глава 6

ТРАНСПОРТНАЯ ТРАВМА

Смертельные и несмертельные телесные повреждения, причиняемые частями любого движущегося транспорта, а также возникающие при авариях транспортных средств или в результате падения с движущегося транспорта, относятся к транспортной травме.

В СССР благодаря четкой организации работы Государственной автомобильной инспекции, строгим требованиям, предъявляемым к водителям, и проведению соответствующих профилактических мероприятий успешно осуществляется борьба с транспортным травматизмом.

Транспортные происшествия обычно являются результатом несчастного случая.

Транспортную травму принято подразделять на травму от безрельсового транспорта (автомобили, мотоциклы и др.) и травму от рельсового транспорта (железнодорожную, трамвайную и др.). Наиболее часто в настоящее время встречается автомобильная, несколько реже - железнодорожная травма.

Значение судебномедицинской экспертизы при расследовании транспортной травмы очень велико. По этим делам перед экспертом ставят следующие основные вопросы: действительно ли обнаруженные повреждения являются транспортной травмой, каким видом транспорта причинены, каков механизм образования (наезд, переезд, падение из двигавшегося транспорта и т. д.), в каком положении находился потерпевший по отношению к транспорту в момент нанесения повреждений.

Успех расследования во многом предопределяется правильным и своевременным проведением осмотра места происшествия. Участие в осмотре судебномедицинского эксперта может помочь следователю установить время наступления смерти, характер повреждений на теле и одежде, а также отыскать следы крови, волос, частиц человеческого тела как на месте происшествия, так и на транспортном средстве, изъять их и направить в судебномедицинскую лабораторию для соответствующего исследования.

Нередко осмотр места происшествия при транспортной травме проводят без трупа, который уже до этого был отправлен в морг во избежание нарушения движения транспорта на дороге и скопления людей. В связи с этим особое значение приобретает осмотр одежды су-дебномедицинским экспертом в морге и исследование трупа. При этом на одежде пострадавшего могут быть обнаружены отпечатки протектора шин, краски, покрывавшей машину, и другие особенности, благодаря которым с помощью криминалистической экспертизы иногда удается установить машину, совершившую наезд.

В случаях железнодорожного происшествия одежда пострадавшего бывает обильно загрязнена смазочными веществами и угольной пылью.

При транспортных травмах иногда возникает вопрос о полноценности у пострадавшего слуха и зрения, Для решения его данные вскрытия не всегда бывают достаточны, и поэтому требуется изучить дополнительные медицинские документы об умершем (амбулаторную карту, историю болезни и др.).

Во всех случаях смертельной транспортной травмы необходимо направлять в судебномедицинскую лабораторию кровь, мочу или части внутренних органов (мозг, печень, почки) на предмет качественного и количественного определения в них алкоголя.

Под автомобильной травмой понимают телесные повреждения, причиненные частями движущейся автомашины, а также образовавшиеся при падении из машины во время движения. Другие виды повреждений, встречающиеся на автотранспорте (ожоги при воспламенении машины, отравления парами бензина или выхлопными газами и пр.), к автомобильной травме относить не следует.

Различают следующие основные виды автомобильной травмы: удар (наезд), переезд колесами, прижатие тела автомашиной к неподвижному предмету (стене, столбу и т. п.), падение из автомашины во время движения, травма внутри автомашины (например, при столкновении ее с препятствием) и комбинированные повреждения - удар (наезд) с последующим переездом тела колесом или колесами. Рис. 10. Ссадины от удара облицовкой радиатора автомобиля

Рис. 10. Ссадины от удара облицовкой радиатора автомобиля

При ударе (наезде) наблюдается отбрасывание тела с последующим падением и скольжением его по дорожному покрытию. Удары чаще всего наносятся передним буфером (бампером), фарами, крылом, радиатором, кузовом; реже - задними частями автомобиля. При этом обычно образуются ссадины и кровоподтеки, рвано-ушибленные раны, переломы костей, разрывы внутренних органов.

Характер повреждений и их расположение на теле иногда позволяют судебномедицинскому эксперту судить о том, какой частью автомашины причинены удары и в каком положении находился пострадавший по отношению к ней. Для этого требуется точно измерить высоту расположения повреждений от подошвы и сопоставить с соответствующими частями автомашины.

При ударах часто образуются односторонние повреждения мягких тканей и костей в области нанесения удара.

В некоторых случаях при наезде на теле возникают повреждения, отражающие особенности ударившей части машины - характерные ссадины при ударах радиатором (рис. 10), дугообразные и округлые кровоподтеки, причиняемые фарами, повреждения мягких тканей и переломы костей на уровне расположения переднего буфера (так называемый бампер - перелом).

После удара и отбрасывания тела с падением на грунт возникают разнообразны? повреждения главным образом на голове, руках и ногах. Часто наблюдаются обширные осаднения в виде параллельных полос (следы скольжения), по которым можно судить о направлении движения отброшенного тела после падения. Следы скольжения в виде параллельных полос могут быть видны также на одежде и обуви.